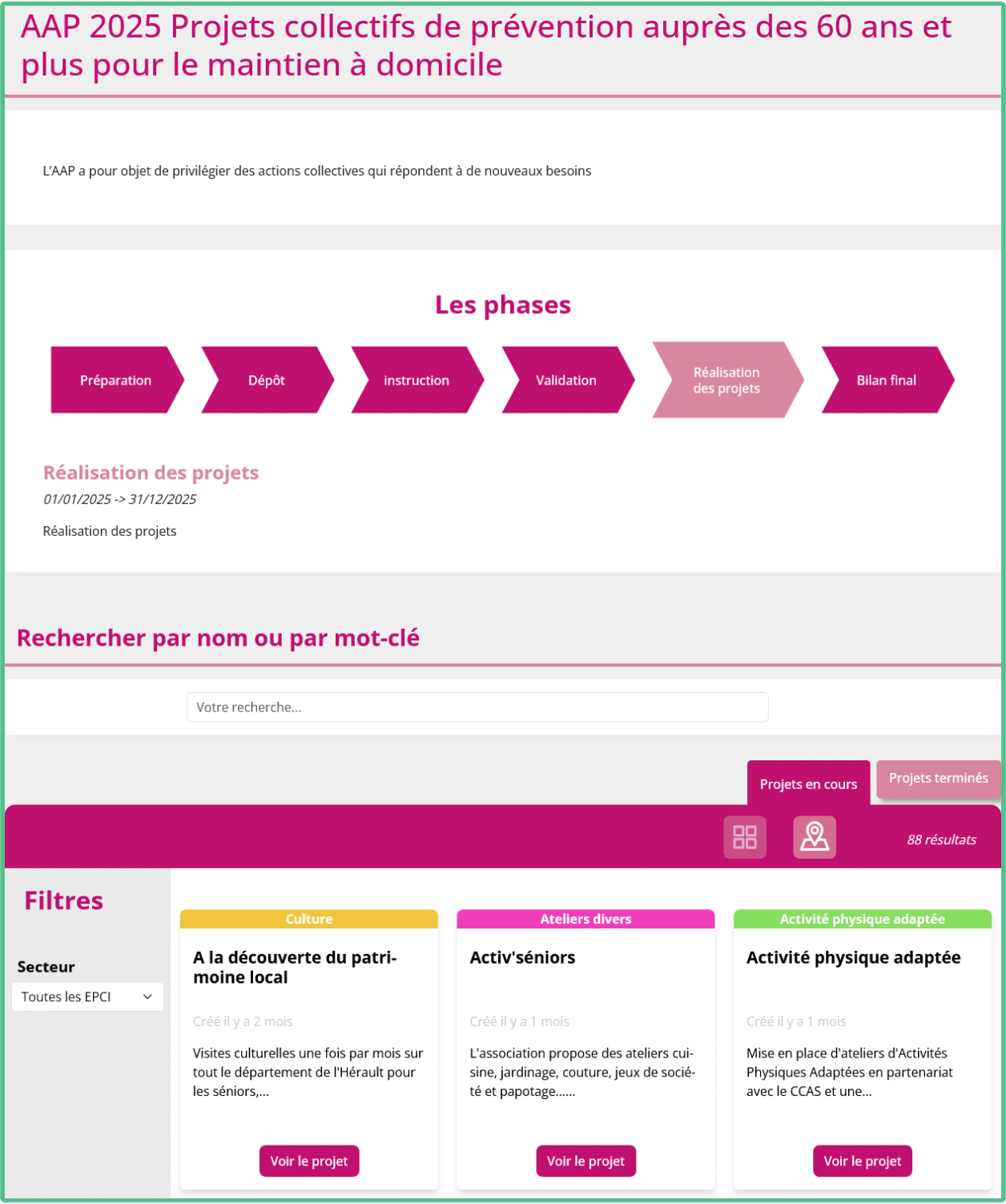

Appels à projets : l’Hérault passe au numérique

Le DépaComment structurer, analyser et suivre des appels à projets tout en facilitant la coordination entre services ? Le Département de l’Hérault a relevé ce défi en choisissant la plateforme iD City pour gérer les appels à projets de sa Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA). Résultat : un processus plus fluide, plus transparent, et un véritable gain de temps pour toutes les parties prenantes.

Un défi de taille : coordonner la prévention de la perte d’autonomie à l’échelle départementale

Depuis 2016, chaque Département est doté d’une Conférence des financeurs de la prévention et de la perte d’autonomie (CFPPA). Cette instance, présidée par le Département et vice-présidée par l’Agence régionale de santé, réunit la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, les Caisses de retraite, l’Assurance Maladie, la Mutualité française, ainsi que d’autres partenaires selon les territoires.

Elle a deux missions principales :

- Élaborer une stratégie de prévention de la perte d’autonomie pour les personnes de 60 ans et plus vivant à domicile.

- Mettre en place un programme coordonné de financement pour les actions individuelles et collectives de prévention.

Au Département de l’Hérault, la CFPPA lance plusieurs appels à projets chaque année, ainsi que des appels à candidatures au fil de l’eau. Ils portent sur des axes ciblés :

- Diversifier la démarche de prévention pour le maintien à domicile

- Lutter contre l’isolement à domicile et contre l’isolement des résidents en EHPAD

- Renforcer l’offre d’accompagnement pour les proches aidants

- Prévenir la perte d’autonomie auprès des 60 ans et plus par les services d’aide à domicile

Ces appels à projets permettent aux structures locales (EHPAD, associations, collectivités territoriales, etc.) d’obtenir des financements pour développer des actions collectives concrètes de prévention de la perte d’autonomie destinées aux personnes de plus de 60 ans et à leurs proches aidants.

Les actions proposées peuvent porter sur des thématiques variées : Santé, Bien-être et estime de soi, Lien social, Activités physiques, Nutrition, Mobilité, Mémoire, etc.

Un outil numérique qui simplifie chaque étape

Auparavant, la gestion de ces appels à projets reposait sur des échanges de mails et des dossiers en format papier. Le Département de l’Hérault a souhaité moderniser cette organisation en s’appuyant sur un outil numérique dédié. Il s’est naturellement tourné vers la solution iD City, déjà éprouvée pour son budget participatif.

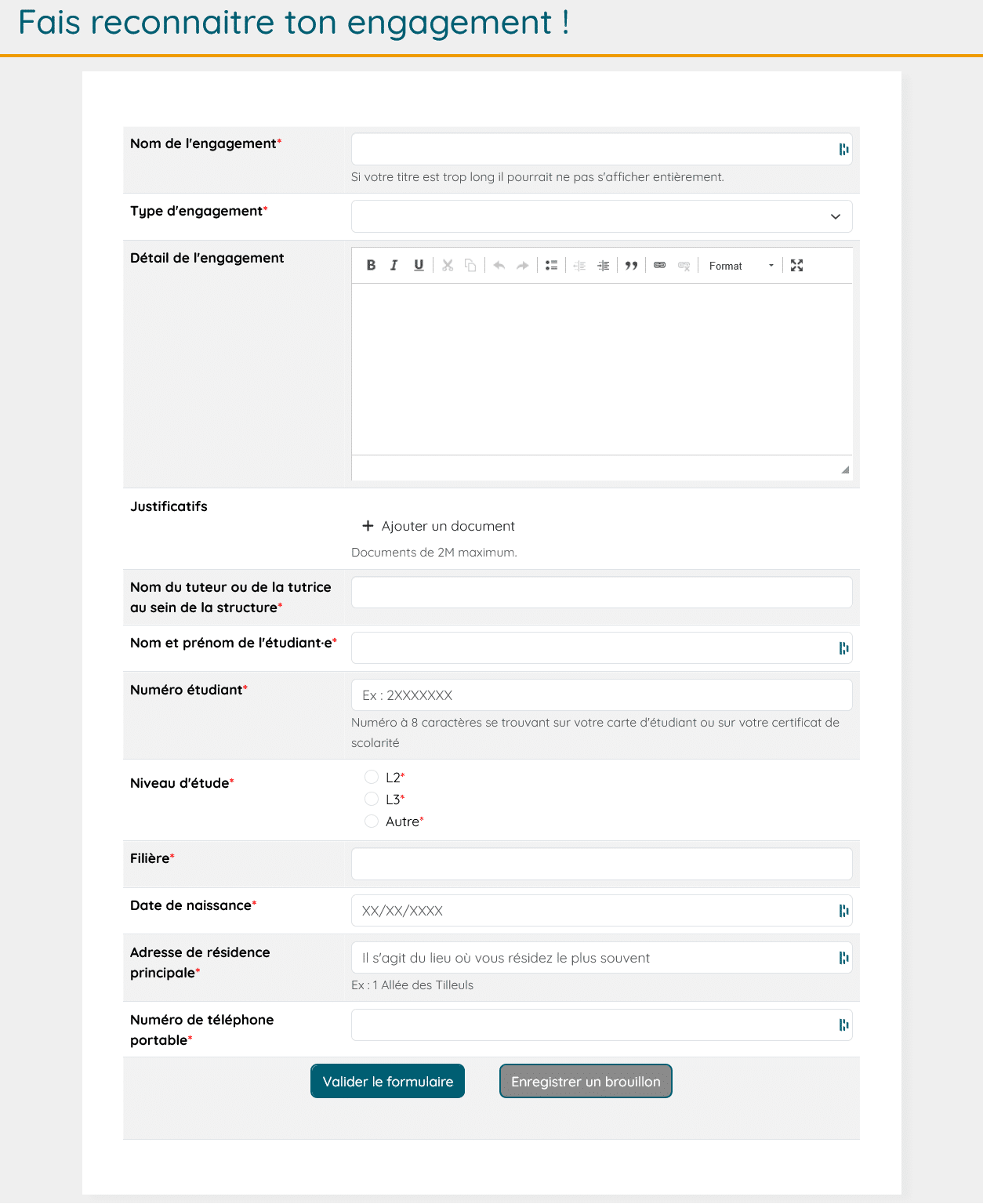

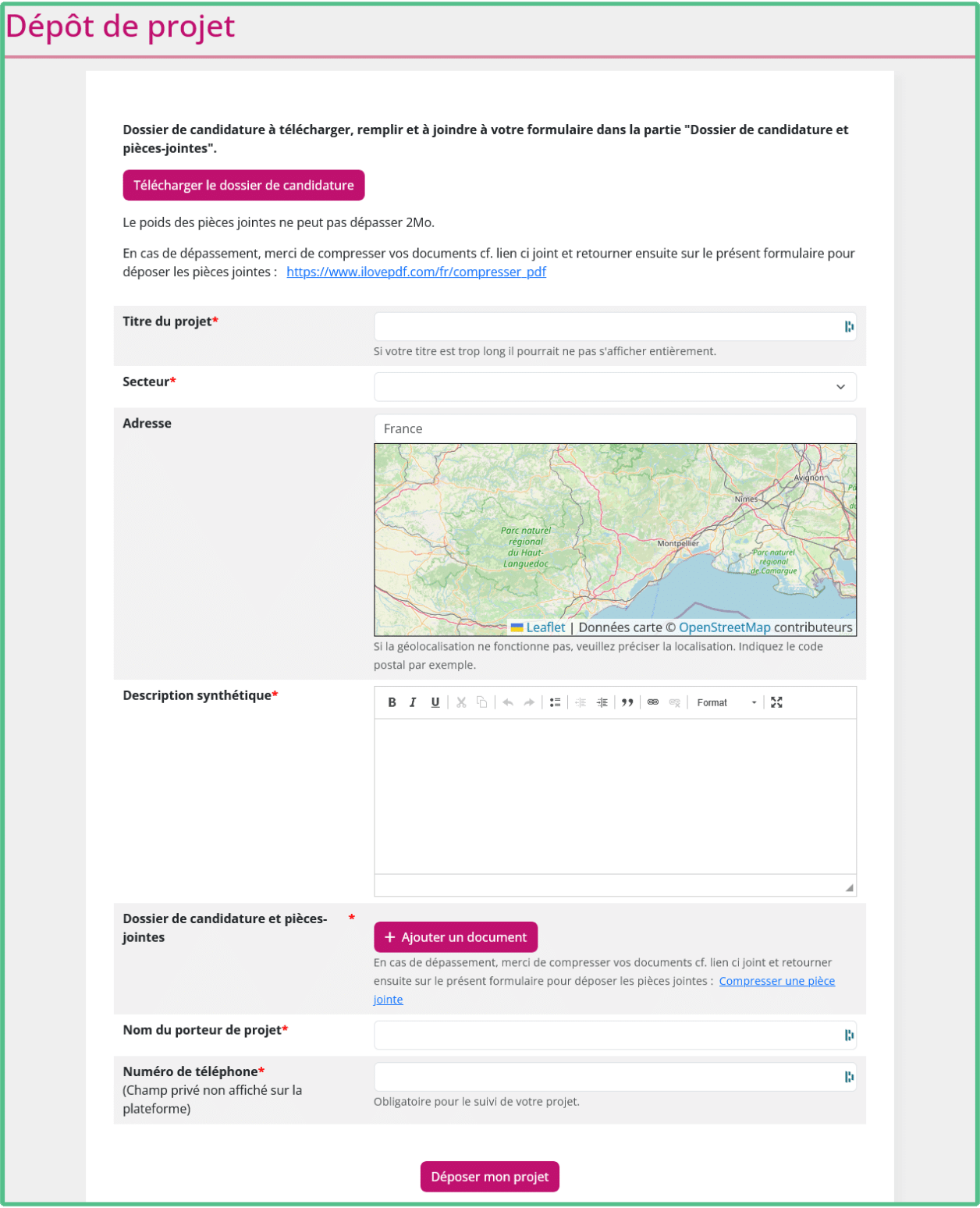

Un dépôt simplifié pour les structures porteuses de projets

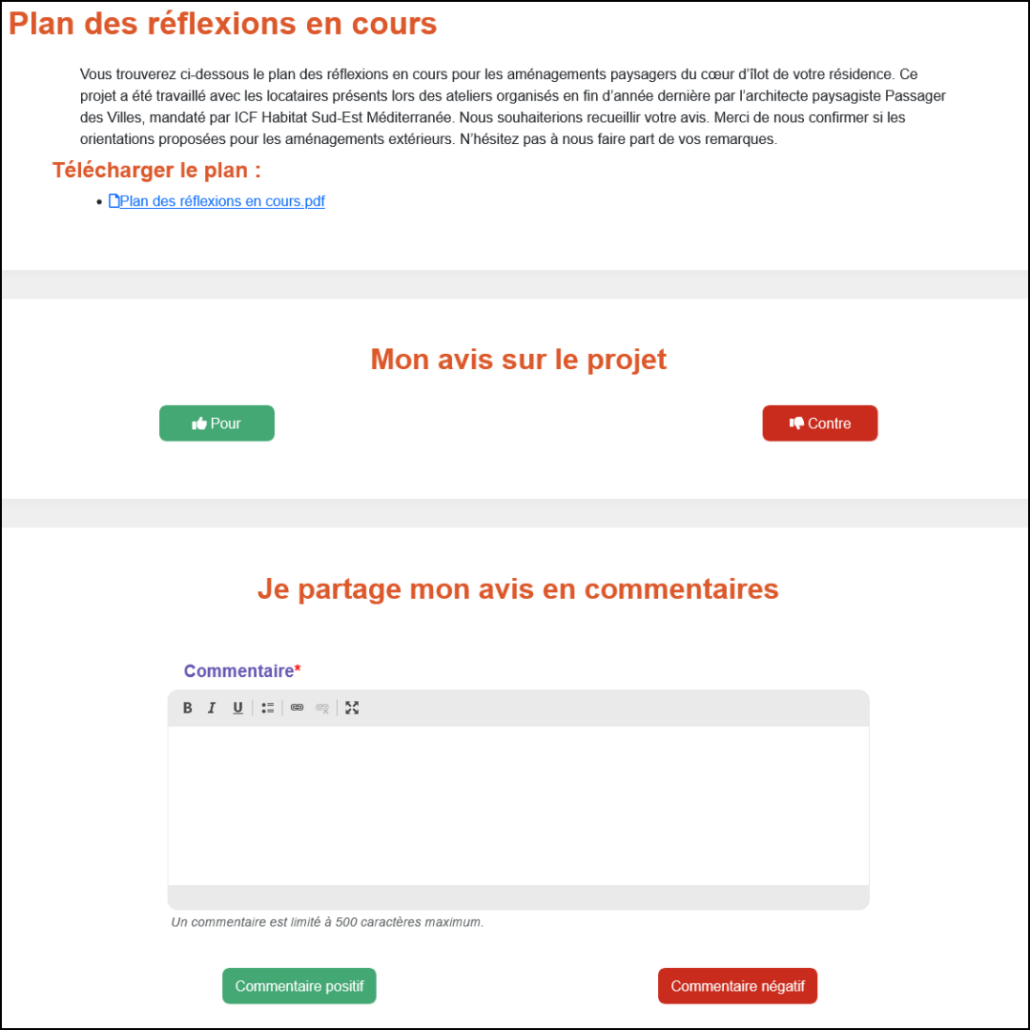

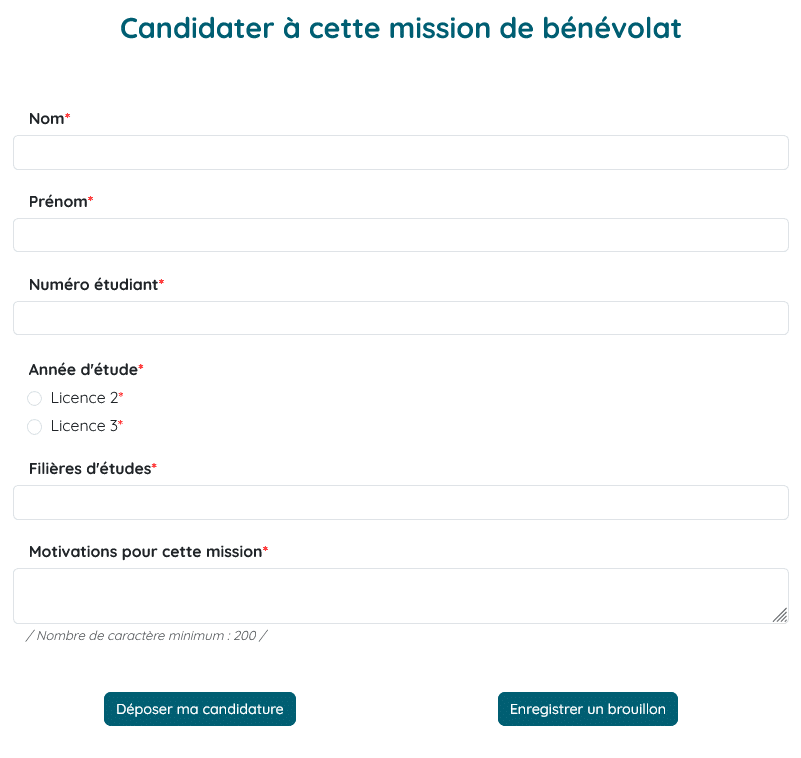

Fini les envois par courrier ou par mail ! Les structures porteuses de projets déposent directement leur candidature en ligne sur la plateforme.

Le processus est simple : elles téléchargent un formulaire PDF qu’elles complètent en présentant leur structure, l’action proposée et un budget prévisionnel. Elles déposent ensuite le formulaire complété sur la plateforme avec toutes les pièces justificatives (SIRET, RIB, attestation d’assurance, devis, etc.).

Une fois leur projet déposé, les structures peuvent le retrouver facilement sur la plateforme dans leur espace personnel.

Formulaire de dépôt des projets

Un suivi des projets en temps réel

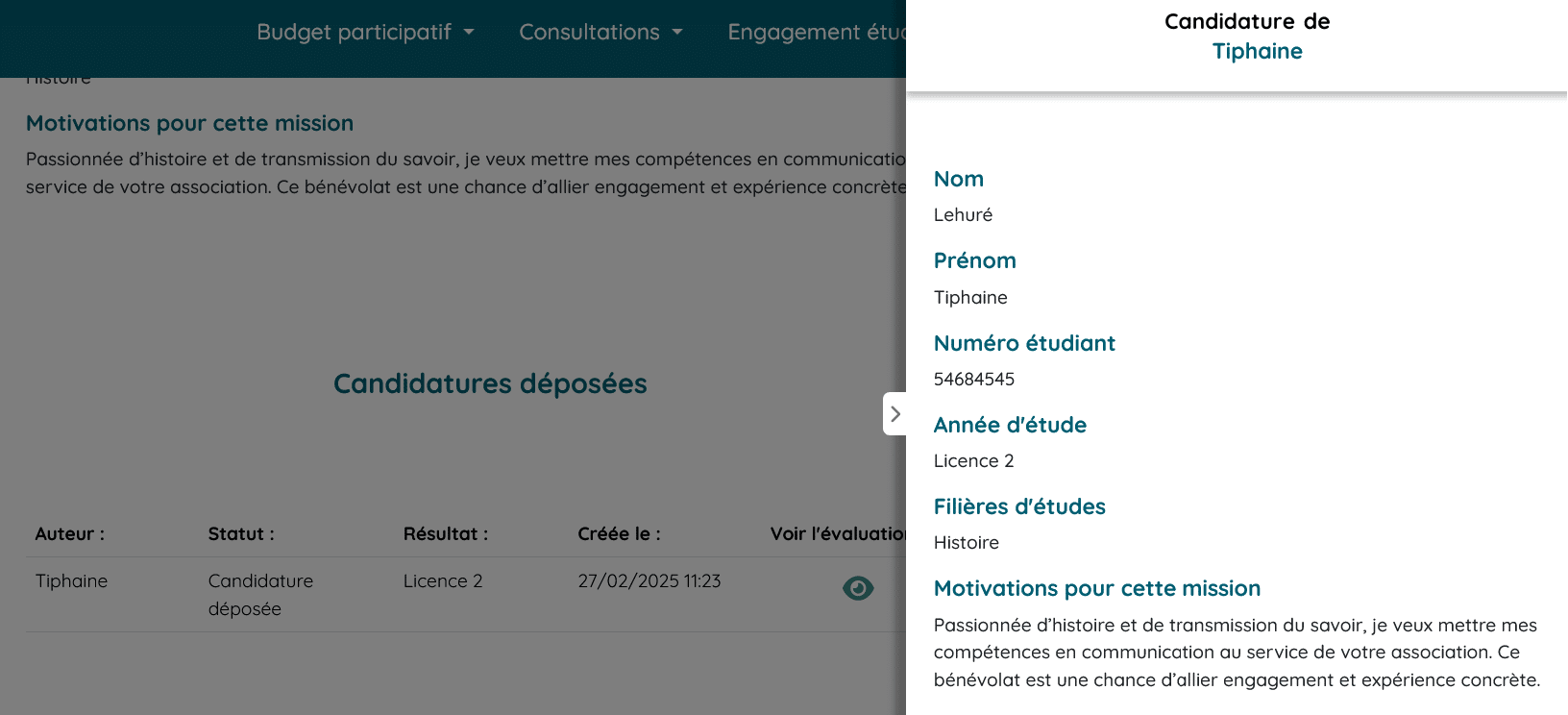

Les services municipaux reçoivent un mail automatique dès qu’un projet est déposé. Ils peuvent suivre l’état d’avancement de chaque projet directement dans l’interface d’administration de la plateforme.

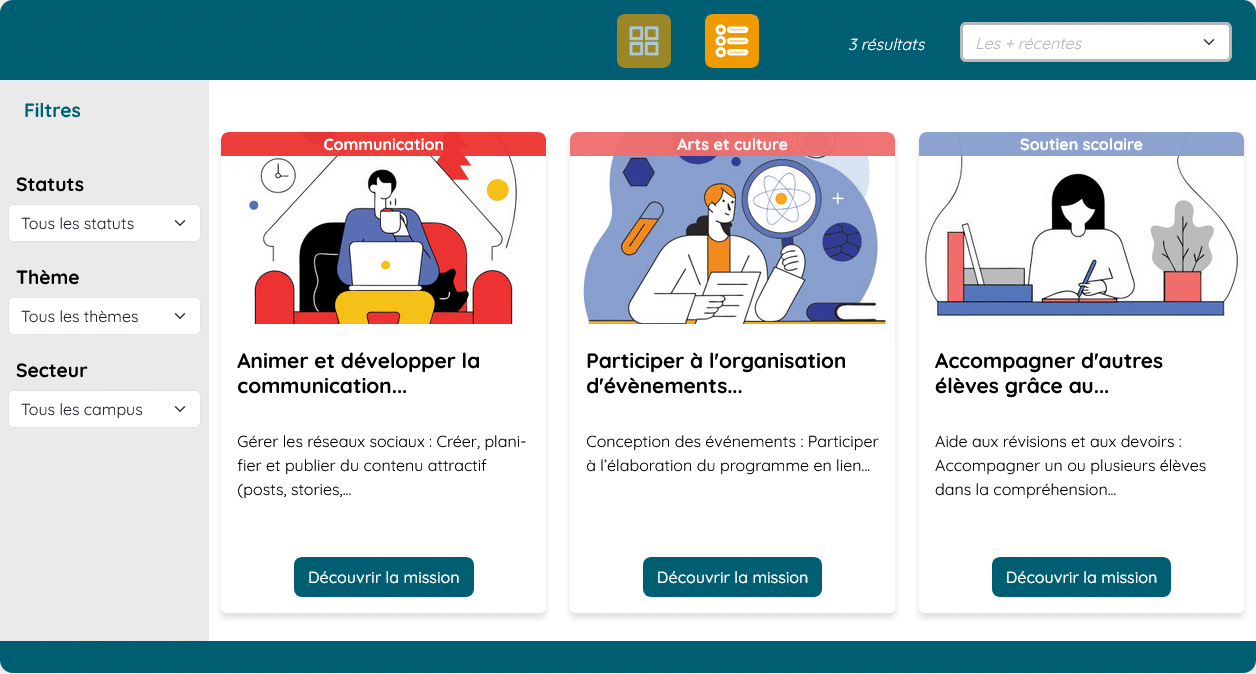

Grâce au système de statuts, les agent·es visualisent en un coup d’œil les projets déposés, ceux qui sont en cours d’analyse et ceux qui ont été validés. Plus besoin de jongler entre plusieurs outils ou de chercher l’information : tout est centralisé sur le même outil.

Une instruction participative des projets

Les membres du comité technique de la CFPPA Hérault analysent directement les projets sur la plateforme. Ils et elles se répartissent les dossiers pour une instruction individuelle selon des critères précis : pertinence thématique, qualité du partenariat local, faisabilité du calendrier, adéquation avec les besoins du territoire, etc. Chacun·e dispose d’un accès réservé aux projets et les évalue de manière asynchrone, selon ses disponibilités.

Les personnes en charge de l’analyse des projets se réunissent ensuite pendant deux jours pour mettre en commun leurs évaluations. L’objectif est de valider collectivement les projets avant leur présentation en séance plénière de la CFPPA.

En parallèle, les chargé·es de développement autonomie prévention peuvent émettre des avis sur les projets via un espace de commentaires et un système de vote réservés.

La solution iD City centralise l’ensemble des analyses effectuées pour chaque projet. Cela évite les échanges dispersés par mail ou sur différents supports. Les informations sont accessibles à tout moment en back office pour les services départementaux. Ils peuvent également exporter les analyses pour assurer un suivi plus poussé. Un véritable gain en lisibilité, en réactivité et en efficacité pour toutes les parties prenantes.

Un appel à projets pleinement transparent

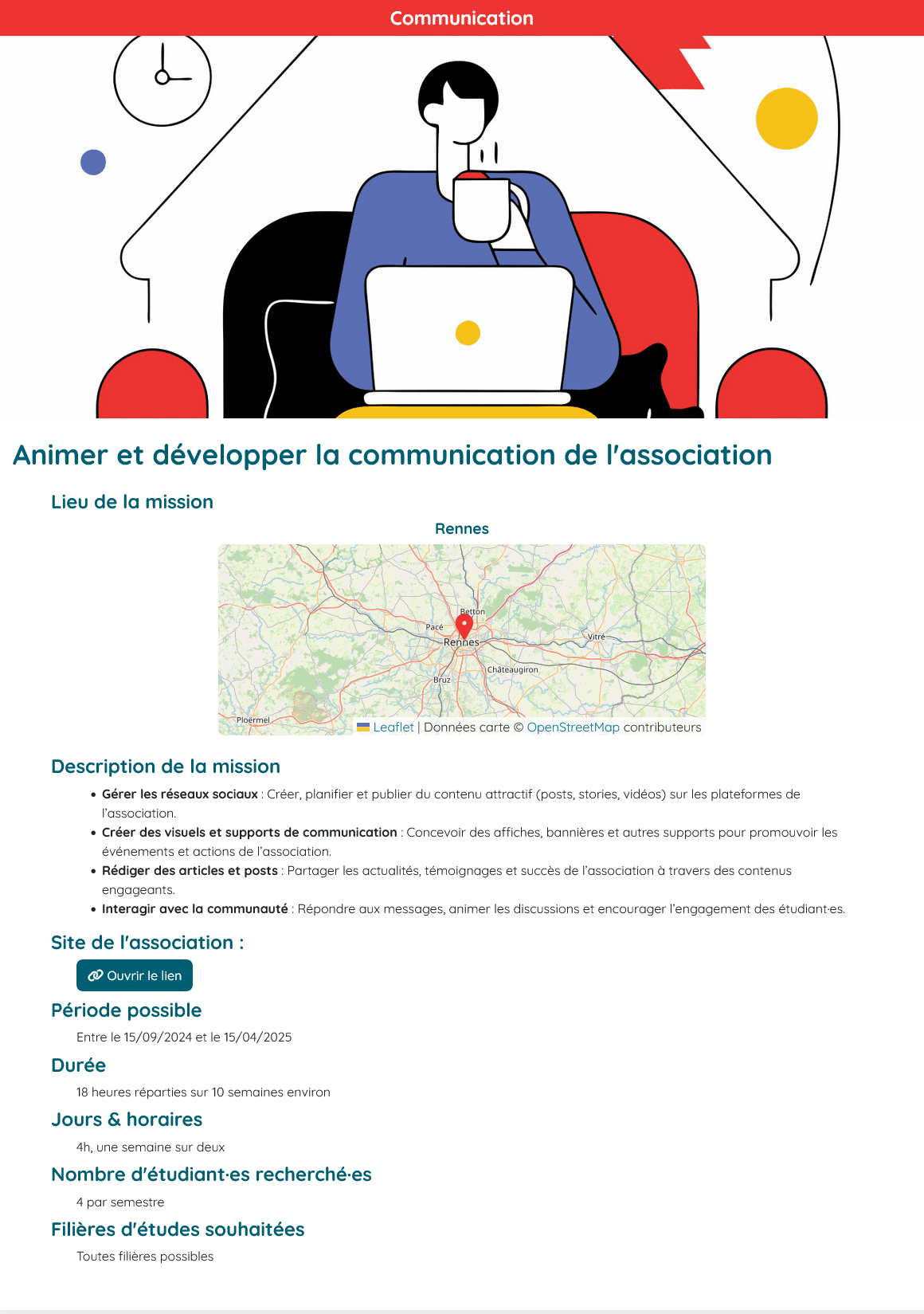

Une fois retenus, les projets apparaissent publiquement sur la plateforme. Cette transparence permet aux citoyen·nes, mais aussi aux professionnel·les, de découvrir les initiatives soutenues sur leur territoire.

Pour faciliter la navigation, la solution propose un moteur de recherche, des filtres, notamment par EPCI, et un affichage cartographique. Les personnes qui naviguent sur la plateforme peuvent visualiser en un coup d’œil les actions menées près de chez elle, filtrer par thématique ou zone géographique, et explorer la richesse et la diversité des projets soutenus.

C’est aussi un excellent moyen pour les structures porteuses de projets de valoriser leur travail et d’inspirer d’autres actrices et acteurs locaux.

Des résultats concrets

Depuis le lancement de son programme coordonné en 2016, la CFPPA du Département de l’Hérault a pu développer son action sur l’ensemble du territoire.

La solution iD City a permis de :

- Réduire les délais de traitement des projets

- Améliorer la collaboration entre les différentes parties prenantes des appels à projets

- Renforcer la transparence du processus de sélection

- Réduire l’utilisation de documents papier

- Faciliter le suivi des projets retenus

- Rendre lisible l’offre de prévention de la perte d’autonomie

L’utilisation de la plateforme dans le cadre de la CFPPA démontre sa souplesse. Le Département lance les appels à projets de manière ponctuelle ou au fil de l’eau, selon les besoins. Il est également possible d’adapter les formulaires, les critères de sélection, les circuits de validation, ainsi que les modalités de publication des résultats.

Grâce à la plateforme iD City, le Département de l’Hérault dispose d’un outil clé-en-main pour piloter ses appels à projets. Au-delà du simple dépôt en ligne, la solution structure une démarche collaborative, transparente et accessible à tous et toutes. Pour les équipes du Département, le gain est double : moins de gestion administrative et plus de temps pour le suivi qualitatif. Un atout pour les services… mais aussi pour les porteur·ses de projet et pour les bénéficiaires !

Et si votre organisation était la prochaine ?

L’exemple de la CFPPA Hérault montre qu’il est possible de transformer la gestion d’appels à projets en un processus fluide et transparent. Que vous soyez une collectivité, une association ou un organisme public, les défis sont souvent similaires : centraliser les candidatures, faciliter l’évaluation, assurer le suivi et garantir la transparence.

Un outil numérique dédié peut vous faire gagner un temps précieux tout en améliorant l’expérience des porteur·ses de projet et la qualité des projets retenus. Parce qu’au final, l’objectif reste le même : soutenir les meilleurs projets pour créer un impact positif sur votre territoire.

Quelques chiffres-clés

- 222 candidatures déjà déposées en 2025

- 10 276 actions réalisées en 2024